Появившиеся в последние годы региональные службы спасения с их круглосуточно работающими в

эфире операторами выполняют работу, важность которой трудно переоценить: жители отдаленных

поселков и деревень, не имевших никакой связи со своими «центрами», могут теперь обратиться за

неотложной медицинской помощью, вызвать милицию, пожарных и т.п.

Однако вряд ли этой далеко не самой богатой категории наших граждан можно рекомендовать

многоканальные Си-Би радиостанции зарубежного производства. И не только потому, что они

всетаки дороги. Хуже другое. Велика и все увеличивается ежегодная плата, которую нынешние

«хозяева эфира» требуют с каждого покупающего Си-Би радиостанцию (годичная «аренда эфира»,

установленная ими, может превышать стоимость самой радиостанции). Даже если она будет

работать лишь раз в году. Или ни разу. Эту плату назначат, исходя лишь из потенциальных

возможностей купленного радиоаппарата, прежде всего - числа имеющихся в нем рабочих каналов.

Так что ежегодная оплата многоканальной радиостанции зарубежного производства (других «там»

давно не делают) может оказаться в 5...10 раз выше минимально возможной.

Хотя подобные поборы достаточно аморальны и сами по себе (продажа присвоенного, причем - в

первозданном виде), желание «делать деньги» на людских бедах (сами службы спасения не берут

за свою работу ничего) вызывает особое возмущение...

После того, как гражданам нашей страны было разрешено, наконец, работать в гражданском

диапазоне, отечественная промышленность начала выпуск портативных одноканальных

маломощных Си-Би радиостанций типа «Урал-Р», «Ласпи» и т.п. Имея такую станцию, уже можно

связаться со службой спасения*, но, к сожалению, лишь находясь почти рядом с ней. Большого

смысла эта связь, конечно, не имеет. Однако «дальнобойность» такой станции может быть

увеличена до 30...40 км, если дополнить ее 10-ваттным усилителем мощности**, а штатную

антенну заменить стационарной***.

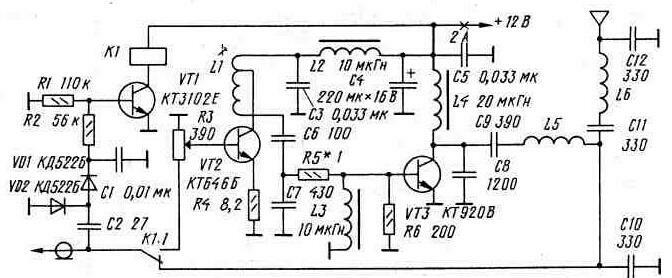

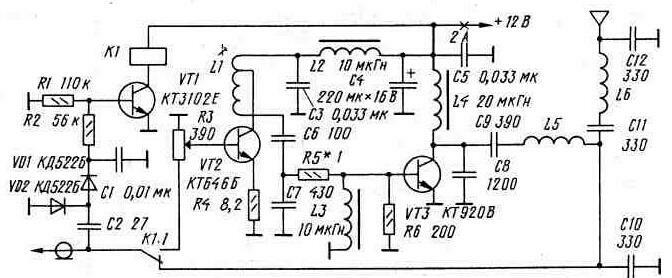

Принципиальная схема усилителя для маломощной Си-Би радиостанции приведена на рис. 12.

Уровень сигнала, поступающего на предварительный усилитель (транзистор VT2 и др.),

выставляют подстроечным резистором R3. То или иное его положение будет зависеть от выходной

мощности «портативки». Усиленный сигнал снимается с емкостного делителя, входящего в

колебательный контур L1C6C7, автотрансформаторно включенного в коллектор транзистора VT2.

Рис. 12. Усилитель мощности к одноканальной «портативке»

Усилитель мощности выполнен на транзисторе VT3. Его выход согласуется с антенной нагрузкой

Rа=50Ом двухсекционным П-контуром C8C9L5C10C11L6C12, ослабляющим внеполосное излучение.

Оба транзистора работают без начального смещения (в классе С), поэтому ток, потребляемый от

источника питания невозбужденным усилителем, близок к нулю.

Усилитель включается в работу автоматически: при появлении на его входе сигнала от включенной

на передачу «портативки» на выходе детектора, выполненного на элементах VD1, VD2, С1 и С2,

возникает напряжение, а в базе нормально запертого транзистора VT1 - ток, открывающий его до

насыщения. И реле К1, обмотка которого включена в цепь коллектора VT1 (ее полезно

зашунтировать демпфирующим диодом), подключит к выходу «портативки» вход усилителя

мощности.

В режиме приема реле К1 будет, очевидно, обесточено и его контактная «тройка» К 1.1 останется в

показанном на рис. 12 положении, обеспечивая прием сигнала корреспондента.

Элементы усилителя, исключая транзистор VT3, монтируют на печатной плате, изготовленной из

двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Смонтированную плату

устанавливают на металлическую пластину-теплоотвод (размер по плате, материал -

дюралюминий толщиной 3 мм), к которой крепят, промазав место соединения теплопроводящей

пастой, и транзистор VT3. Контурную катушку L1 наматывают на каркасе диаметром 5 мм, имеющим

отверстие с резьбой МЗ под карбонильный сердечник. Она содержит 11 витков, намотанных в ряд

проводом ПЭВ-2 0,62. Отвод - от 4,5-го витка (считая от верхнего, «холодного» конца катушки L1).

Катушки L5 и L6 - бескаркасные. Их наматывают проводом ПЭВ-2 0,82 на болванке диаметром 6 мм.

В каждой катушке по 7 витков. Их растягивают так, чтобы длина катушки оказалась равной

примерно 11 мм. На плате катушки L5 и L6 размещают так, чтобы их индуктивная связь была

минимальной.

Другие детали усилителя. Дроссели: L4 - типа ДПМ2-2.4; L2 и L3- ДМО,4. Резисторы: R3 - СПЗ-386;

Rl, R2, R4-R6 - МЛТО,125. Конденсаторы: С4 - любой оксидный, СЗ, С5 и С7 - КМ-6 или К10-176; С2 -

КД; остальные КД, KM, KCO-1 и др., имеющие малый ТКЕ, малые потери на высоких частотах и

рабочее напряжение не менее 50 В. Реле К1 - РЭС-55А (на 12 В, например, РС4.569.600-06).

Колебательные контуры усилителя настраивают на рабочую частоту радиостанции. К антенному

выходу усилителя подключают 50-омный антенный эквивалент (четыре параллельно включенных

200-омных резисторов типа МЛТ-2) и головку высокочастотного вольтметра (см. ее описание в этой

книге).

Настройку контуров (L1C6C7 настраивают, перемещая подстроечник в катушке L1, a L4L5L6C8-C12

- сдвигая-раздвигая витки в катушках L5 и L6) ведут по максимуму показаний ВЧ вольтметра.

Мощность, развиваемая усилителем на нагрузке Rа: Pвых=U^2/Rа, где Рвых - в ваттах, U - в вольтах

(эффективное значение) и Rа- в омах. Соответственно напряжение, создаваемое 10-ваттным

усилителем на 50-омной нагрузке, должно быть: U=ЦPвых*Rа = 22,4 В. Если оно меньше и не может

быть увеличено регулировкой R3, уменьшают сопротивление резистора R5.

Усилитель может питаться от любого 12-вольтного источника, способного отдать ток 2...2,5 А. Это

может быть даже старый, потерявший значительную часть своей емкости автомобильный

аккумулятор. В этом случае радиостанция будет независима от энергоснабжения поселка,

отсутствие которого, кстати, уже само по себе может быть причиной обращения к службе спасения.

*) Если ее частотный канал совпадает с радиоканалом местной службы спасения. Перестроить

такую радиостанцию на работу в другом канале нетрудно - нужно лишь заменить в ней кварцевые

резонаторы задающего генератора и гетеродина.

**) Максимальная мощность радиопередатчика, разрешенная сегодня Госсвязьнадзором для

работы в Си-Би, - 10 Вт (в охранных системах - 2 Вт).

***) Годится, например, описанная в этой книге «Простая Си-Би антенна».